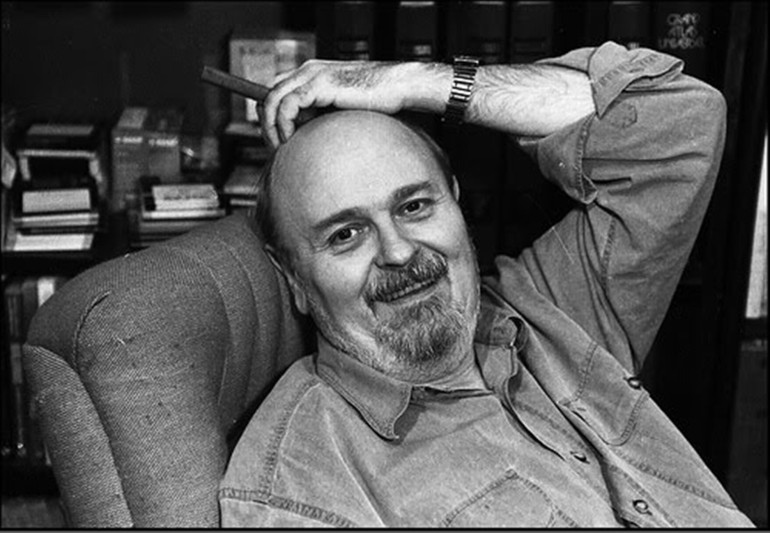

Por Osvaldo Soriano

Iluminados por el soplete, Robledo y Somoza trabajan callados y serios. Robledo sostiene el aparato que perfora el material mientras su amigo sigue sus movimientos con atención. El trozo de acero está por caer y Robledo lo ayuda con un golpe. Ninguno dice nada. A Somoza acaba de ocurrírsele una broma acorde con la circunstancia. Pasa un brazo alrededor del cuello de su compañero y aprieta con suavidad, cada vez más. Robledo le da un codazo y lo lanza hacia atrás. Manotea el revólver que tiene en el cinturón y dispara. Asombrado, quizá sin entender lo que ocurre Somoza cae y articula una explicación que es apenas un gemido. Robledo lo observa unos instantes, levanta su brazo derecho y dispara otra vez. «No podía dejarlo sufrir. Era mi amigo», explicará después. Se ha quedado solo, con dos cadáveres junto a él –antes ha matado al sereno Manuel Acevedo–, pero eso no le preocupa. Sale.

Una moto primero, un camión más tarde, le sirven para alejarse del lugar. El círculo se ha cerrado. Al matar a Somoza, Robledo se ha aniquilado a sí mismo. Unas horas más tarde, la policía lo arresta frente a su casa.

Los primeros pasos

Carlos Eduardo estudia piano; la maestra dice que tiene gran facilidad y que es un chico respetuoso. Ejercita con Hannon y la abuela está contenta con él porque aprendió muy bien a hablar alemán y también puede conversar en inglés. Claro que no es un chico afeminado, como esos que tocan en las fiestas familiares para ganar el aplauso de los parientes y amigos. El sale a jugar a los cowboys con los chicos del barrio y juega al fútbol. Se cree Sanfilippo y cuando le quitan la pelota protesta, dice que fue foul. Pero no le hacen caso porque es un poco antipático, casi agresivo cuando discute. Por eso, le dicen Leche hervida.

Los domingos acompaña a su madre a la iglesia de Olivos. Algo a regañadientes, es cierto, pero va y se porta bien. En el colegio Cervantes es un poco indisciplinado, pero no llama demasiado la atención. De vez en cuando pide libros a la biblioteca y los devuelve rápidamente, lo que hace pensar que lee mucho. Una contestación irrespetuosa para su maestra lo lleva un día frente a la directora. Ella lo reta, le levanta la voz. El suda muy frío, como le pasa siempre que alguien le impone una orden. De pronto siente que no puede más, que esa mujer le molesta. Toma una silla y la destroza contra la pared. La llegada de los celadores pone a la mujer ante una situación difícil. Llama a los padres y les pide que lo retiren del colegio si quieren evitar la expulsión.

La infancia de Carlos no está grabada en muchas memorias. Su padre –inspector de interior en General Motors–, dice que él no es culpable de lo que pasa, aunque no sabe explicar bien por qué ocurre esta odisea que no cabe dentro de su vida pequeña. Los amigos de Carlos recuerdan poco, pero frente al periodismo imaginan, quieren participar, acercarse a la tragedia. La infancia de Carlos Eduardo se confunde en unos pocos años, como si los hechos se cruzaran entre sí. Pero no hay nada extraordinario más allá de la historia que algunos narran: apenas los días apacibles del hijo único, mimado por la abuela y la madre.

El padre quiere que Carlos sea ingeniero y lo manda al colegio industrial a los 14 años. A esa edad tiene su primer contacto con la muerte. Su padre lo lleva al velatorio del abuelo y también a la ceremonia de cremación del cuerpo. Carlos permanece silencioso todo el tiempo. Ve como las llamas consumen el cuerpo agotado de ese alemán cariñoso con el que había pasado algunos buenos momentos. Al volver a casa, el padre recuerda que su abuelo también quería verlo convertido en ingeniero.

Carlos Eduardo ingresa al industrial. No sabe si quiere ser ingeniero, pero le gustan las máquinas. Le gusta el ruido infernal de los motores, ese rugido que se mete en la sangre. Empieza a aprender el oficio, pero no dispone de mucha paciencia.

En la escuela conoce a Jorge Antonio Ibáñez, un muchacho rápido e inteligente. Ibáñez esquiva los compromisos, resuelve cada situación en su favor. Ese hombre le gusta. Tiene 15 años pero desafía a sus maestros, a los compañeros. Es un tipo libre, cree Carlos Eduardo. Comienza a seguirlo, a cambiar palabras con él, a imitar algunos de sus gestos. Quiere ser simpático y para eso se endurece.

Jorge Antonio dispone de tiempo, no tiene que volver a su casa a una hora determinada, no tiene que pedir permiso para ir al cine. Le cuenta a Carlos que su viejo es un tipo macanudo, un tipo de hoy.

No está clara a través del tiempo la cronología de los hechos: se conjetura que Carlos es acusado de robar 1.500 pesos y tiene que dejar la escuela. Su padre lo incorpora a un colegio particular, pero poco tiempo más tarde, el joven abandona el estudio. Habla con su padre. Le dice que ya sabe el oficio. No quiere ser ingeniero, se conforma con poner un taller de motos.

Así se reencuentra con Ibáñez, que ha dejado también el colegio. Se hacen amigos. En «El Ancla» conversan largas horas frente a un café. No tienen plata para más. Algunos domingos van a la cancha porque Carlos Eduardo sigue a San Lorenzo. Un día, Robledo confiesa a su amigo que ha robado una radio en un negocio del centro. Todo ha sido fácil. La gente es demasiado confiada. Ibáñez sonríe y tal vez le estrecha la mano. No vuelven a verse por un tiempo.

Para no disgustar a su madre, Carlos acepta trabajar de cadete en la Farmacia de Sebastián Samban, a una cuadra y media de su casa de la calle Borges al 1800, en Vicente López. Un día le lleva la radio al farmacéutico. «Se la vendo en dos mil pesos», le dice. El hombre no confía demasiado y habla con su madre. «Cómpresela –le dice ella–, es de él». Don Samban le da los dos mil pesos y Carlos se compra una bicicleta. Samban se queda sin cadete.

Unos meses más tarde, Robledo camina solo por la ciudad cuando ve una hermosa moto. La mira un rato, deslumbrado. Por el caño de escape que le han agregado le parece que está pichicateada. Recuerda la radio y sube. Ese día ruge por las calles sin parar. Va de aquí para allá sintiendo el aire fresco en el pecho, en el pelo rojizo que le cubre la cara. Se siente libre. Por fin, choca contra un auto detenido y deja la moto, que tiene una rueda torcida.

En el bar se encuentra otra vez con Ibáñez. Se saludan y Carlos lo invita a tomar un café. Le cuenta lo de la moto. Ibáñez lo mira en silencio, aprueba con movimientos de cabeza. Por fin, una confesión de Jorge Antonio estrecha la amistad. Le cuenta que él también ha robado algunas cosas y que pasó varias noches preso; nada de importancia.

Presuntamente violento

Robledo está impaciente. Ibáñez lo calma. No todo es tan fácil como parece. Hay que entrenarse, como en el fútbol, para no fallar nunca. Ibáñez es inteligente y se las arregla para tener muchas mujeres que lo buscan en el bar, le dejan mensajes. Robledo está solo, pero no lo lamenta. Se siente más fuerte que Ibáñez.

Entre tanto, sus padres se preocupan por la suerte del joven. Le prohíben salir de noche, le piden cuentas de su vida. Otra vez Carlos necesita conformarlos. Toma un curso de radio y televisión y frecuenta la antigua barra del bar «La Perla», pero no tiene mucho que decir. Ellos le parecen tontos y lo grita: «Ustedes son unos giles». Para vengarse, sus amigos lo llaman Colorado, un apodo que en la infancia lo enfurecía.

Sólo frente a Ibáñez se siente bien. Ibáñez no es un mequetrefe, piensa Robledo. En el reencuentro, Jorge Antonio lo invita a su casa: «Ya te dije que mi viejo es macanudo. En casa tengo un par de revólveres. Podemos practicar tiro al blanco». Eso lo fascina. Destrozar esos cartones inmóviles le recordará los años del potrero, cuando jugaba a los cow-boys. «¡Muerto!», gritaba él y el otro caía al suelo. Lo que más furia le daba era que le gritaran » ¡El Colorado está muerto!». Eso lo ponía furioso.

Empiezan a tirar. Robledo tiene en las manos la misma seguridad para el revólver que para el piano. Agilidad, dice Ibáñez, que no sabe lo del piano.

Un día trazan el primer plan. Se trata de una joyería de menor importancia. Como para probar. Todo va bien y reparten las joyas y los relojes. No entienden demasiado y sacan cosas de poco valor. Detalles para corregir, piensa Robledo.

Carlos ha cumplido los 17 años y roba una moto. Con ella alborota a todo el barrio, ya que la arregla en la vereda de su casa y pone el acelerador a fondo para irritar a los vecinos que protestan. E14 de febrero de 1969 ingresa en la Escuela de Artes y Oficios José Manuel Estrada, ubicada en la zona de Los Hornos, partido de La Plata. Ha sido acusado por el robo de la moto. Allí permanece 20 días y en un par de charlas con el director, Eloy Malaundes, le confiesa que no se entiende con su padre.

Cuando sale, Robledo Puch vuelve al piano. Estudia con la profesora Virgilia Dávalos, quien lo recuerda como un chico «tímido y correcto».

Otra vez Ibáñez. Con él empieza a visitar los boliches de la avenida del Libertador. Conoce a mucha gente y aunque su cara aniñada–los ojos azules y grandes, los labios carnosos y el pelo que le achica la frente–no lo hace muy atractivo, consigue algunas mujeres.

Los dos amigos se tienen cada vez más confianza.

Concretan varios golpes, casi todos en la calle, Robledo no sabe todavía que Ibáñez actúa por su cuenta, como un experimentado profesional; roba coches (prefiere los Torino, por los que le pagan 400 mil pesos) y su familia parece conocer sus andanzas.

Robledo, que era un chico callado, se está envalentonando. Se jacta de su audacia y dice que espera un gran futuro. Ibañez asiente. Brindan y pagan copas. Las mujeres empiezan a preferir su compañía.

Carlos Eduardo quiere irse de su casa. Un día lo intenta, pero no llega lejos. Su padre lo alcanza a las pocas cuadras, baja del auto y lo abofetea como a un chico. Un rayo de rencor habrá atravesado los ojos del muchacho.

Aída, la madre de Carlos, está agotada. Decide hacer un viaje a Europa. Visitará Alemania, donde vivió la guerra. Viaja en barco porque quiere descanso. José, el padre, sale al interior para cumplir con su trabajo. E1 10 de enero de 1970 Carlos Eduardo abandona la vacía casa de sus padres. Dentro de nueve días cumplirá 19 años y quiere festejarlo.

El enemigo insólito

«A los veinte años no se puede andar sin coche y sin plata», suele decir Carlos Eduardo. Para él, la vida es simple. A medias con Ibáñez compran un Fiat 600 que generalmente conduce Robledo. Carlos Eduardo maneja a toda velocidad e interviene en picadas en las que se muerde de rabia por no tener un coche más potente.

Una noche, mientras toman una copa, se ponen de acuerdo. Ibáñez sabe que habrá peligro: se juramentan y Robledo será el ejecutor de quien se cruce en el camino.

Por fin, la noche del 9 de mayo llegan a la calle Ricardo Gutiérrez al 1500, en Olivos. Por la pared de una estación de servicio saltan al techo del baño de una casa de venta de respuestos para autos. Entran por una claraboya. El encargado y su mujer duermen en camas separadas. A un lado descansa una hija del joven matrimonio.

No se despiertan. Bianchi no despertará jamás: Robledo le pega dos balazos. La mujer se sobresalta y Robledo gatilla dos veces más. Una bala da en el pecho de la mujer que cae hacia atrás. Carlos Eduardo se lanza sobre el placard y comienza a buscar. A su espalda oye gemidos débiles. La mujer se desangra pero no puede moverse porque Ibáñez ha caído sobre ella. Robledo los mira; no abarca la tragedia en su totalidad. Hay un muerto y una violación, pero para él los hechos no tienen dimensión ni nombres comunes. «Había que sobrevivir»‘, diría más tarde. Cuando salen, lbáñez está manchado de sangre pero no cambian una palabra. Robledo se detiene un momento y sonríe. Ha visto la vidriera de los accesorios. Recoge una palanca de cambios y dos instrumentos de medición «Son para el 600», dice, y los mete junto a los 350 mil pesos que halló en el placard.

El sueño eterno

Robledo aparece en los mismos lugares de siempre. Se nota un cambio en él. Está exultante, se convierte en el centro de las reuniones. Habla de autos y de carreras. Anda solo. Ibáñez ha creído mejor separarse. Nadie debe sospechar y los muertos no hablan. Pero la mujer de Bianchi no murió la noche del 3 de mayo. Cuando los dos hombres salieron, ella fue arrastrándose hasta la estación de servicio de la esquina para pedir auxilio. Estaba bañada en sangre y hablaba de un hombre de pelo largo.

El 15 de mayo –doce días después del primer golpe importante–, Ibáñez y Robledo visitan «Enamour», una boite de Olivos.

En el fondo hay un jardín que da al río. La noche es fresca cuando los dos hombres fuerzan una ventana y entran. Revisan minuciosamente y reúnen casi dos millones de pesos. Cuando se retiran, Robledo ve una puerta cerrada y la entorna para mirar adentro. Dos hombres –Pedro Mastronardi y Manuel Godoy–duermen el último sueño. Carlos Eduardo dispara varias veces sobre esos cuerpos. No hay un gemido. Cuando le preguntaron por qué los había matado, respondió: «Qué quería ¿que los despertara?»

Desde entonces los amigos entran definitivamente en el vértigo. El dinero vuela de sus bolsillos en un desenfreno baladí. No quieren ser hombres distinguidos, como los criminales de guante blanco. Están matando y lo saben. Tal vez intuyen que ese vértigo los aniquilará. Han escapado siempre, pero una simple circunstancia, un error mínimo puede perderlos. Deciden apostarlo todo; también la vida de quienes se crucen a su paso. Robledo e Ibáñez gastan horas y horas frente a las barras de los boliches, también gastan todo el dinero.

Un día, ambos conocen a Héctor Somoza, un chico de 17 años que trabaja en la panadería de su madre. Robledo lo ha visto antes, han conversado, han ido juntos a los balnearios el verano anterior. Inician a Somoza. De la misma manera que Ibáñez inició antes a Robledo. Roban algunas motos y Somoza, un día, aparece con un revólver.

Pero Ibáñez no simpatiza demasiado con el nuevo socio. No le tiene confianza. Somoza vive con su madre y una hermana en Olivos. Trabaja todo el día en la panaderia, es un chico formal que está cansado. Hay discusiones; Ibáñez sale con la suya en poco tiempo. La visita del 24 de mayo al supermercado «Tanty» no tendrá como huésped a Somoza. Sin embargo, éste presta su revólver a Robledo.

No están seguros de que el techo se abra con facilidad. Robledo lleva una barreta y cuerda de nylon para descender. Jorge se queda de campana y Carlos trabaja.

Siempre es así. Por fin, el material cede. Dos chicos sin experiencia profesional han destrozado otra vez la seguridad de un comercio. Entran. En plena oscuridad tratan de no derribar las montañas de latas de conserva para no despertar al sereno Juan Scattone. Pero éste se despierta y avanza. Robledo se agazapa y gatilla dos veces. Scattone se derrumba. En las cajas hay cinco millones de pesos. Destapan una botella de whisky y brindan en la oscuridad. Revisan al muerto y encuentran la llave de la puerta del personal. Salen repletos de billetes y montan en la motocicleta que habían dejado muy cerca. Les esperan 20 días de pacífica juerga. A una mujer le quedan 20 días de vida.

Damas peligrosas

Ibáñez quiere probar a Virginia Rodríguez, una adolescente de 16 años que frecuenta las boites de Olivos. Robledo para en un hotel de Constitución y no tiene tanto interés por las mujeres. A Ibáñez se le antojaban seguido, como ahora la Rodríguez.

La noche del 13 de junio. Ibáñez va a buscarlo al hotel para dar un paseo. No tienen coche y eso deprime a Robledo Puch, Ibáñez le pide que lo espere en una pizzería. Minutos más tarde vuelve con un Dodge Polara. Lo estaciona y entra en la pizzería; en voz baja le dice a Robledo: «Metele que le tuve que hacer la boleta al sereno». Es la única vez que Ibáñez dispara por su cuenta. Espera un premio: Virginia Rodríguez. Se lo dice a Robledo, le pide que se la consiga.

Esa noche la encuentran y Carlos baja con el revólver. Virginia sube. Toman la ruta Panamericana. Ibañez, que maneja el auto estaciona a un.costado del camino. Pasa al asiento trasero y desnuda a la muchacha que se resiste. Robledo mira, pero su compañero lo echa. Se sienta en un costado y espera. Cuando los ve bajar del auto se acerca. «Andate», dice Ibáñez a la chica. Ella corre. «Tirale», ordena a Robledo. Este dispara cinco veces. Más de lo necesario. Carlos se acerca y la revisa. Encuentra mil doscientos pesos en la cartera de la muchacha. Se van, pero apenas han recorrido un par de kilómetros a toda velocidad cuando chocan contra un cartel indicador. El auto no funciona y lo dejan abandonado. La policía no hallará nunca ese Dodge Polara amarillo. Ibáñez y Robledo toman el ómnibus 215.

Robledo está cansado de andar en ómnibus. Ha chocado el 600 y lo ha tenido que vender por la mitad de lo que costó. Reúne el dinero y compra un Dodge GTX. Está feliz con esa máquina arrolladora. Se siente invencible en los semáforos. Pero a Ibáñez se le siguen antojando mujeres. Es como un juego. Eligen y toman lo que está al alcance de la mano. Cada vez es más fácil. El 24 de junio esperan a Ana María Dinardo, una aspirante a modelo de 23 años, que ha ido a visitar a su novio que trabaja en la boite «Katoa». Cuando sale, la encaran. Según cuenta Robledo, bastó que le mostraran una billetera con 250 mil pesos para que ella subiera al auto. Toman por la Panamericana, hasta el mismo lugar donde once días antes dejaron el cadáver de Virginia.

Ibáñez pasa al asiento trasero, pero la muchacha le cuenta que está indispuesta. Sugiere una cita. Ibáñez vive sus cosas muy rápido y la desviste. Ella –que al parecer practicaba Karate–, se defiende. Jorge Antonio se cansa y la deja vestirse, pero se queda con la ropa interior de la chica. Le dice que se vaya. Ella alcanza a caminar unos pasos y Robledo le mete siete balazos en la espalda. Luego se acerca y le saca cinco mil pesos y un encendedor. Antes de subir al auto Robledo se detiene, mira el cadáver, toma puntería y le destroza una mano de un balazo. Ibáñez observa a su amigo, quizá con un estremecimiento de temor. Vuelven. Para Ibáñez sería la última aventura.

Adiós al amigo

Los trascendidos de la investigación no aclaran el destino de Jorge Antonio Ibáñez, muerto el 5 de agosto en un accidente de auto. Viaja junto a Robledo y se estrellan. Ibáñez muere, pero surge la sospecha de que Robledo haya ultimado a su amigo y simulado el accidente. Este es el caso del que menos noticias han trascendido. Héctor Somoza tendría su oportunidad.

Somoza consigue dos revólveres y el 15 de noviembre ambos se introducen en el supermercado «Rolón», de Boulogne. El método clásico: Robledo abre el techo y bajan con la ayuda de una manguera de plástico. En medio de la oscuridad comienzan a buscar el dinero. El tiempo pasa y no hay rastros de la recaudación. Furioso, Robledo abre una y otra puerta en busca de las cajas dc seguridad. Es inútil; al único que encuentra es al sereno Raúl Delbene, que duerme en una pieza. Este se levanta cuando escucha que alguien abre la puerta. No alcanza a preguntar nada: Robledo lo mata de un balazo. Siguen revisando pero no hay dinero. Indignado, Somoza patea cuanto halla a su paso. Robledo toma un teléfono y le dice a su cómplice: «Se lo regalo a tu vieja». Al día siguiente, la madre de Héctor recibe el insólito obsequio. «Deberías ser tan bueno como Carlos», le dice a su hijo.

Somoza está apurado por hacerse de unos pesos. Su incorporación a los «negocios graneles» ha resultado un fracaso. En una rápida inspección del lugar, deciden dar el próximo golpe dos días más tarde, el 17 de noviembre, en la agencia de automotores Pasquet, de Libertador al 1900, Carlos y Héctor encuentran sólo 90 mil pesos. Robledo empieza a sospechar que su nuevo compañero le trae mala suerte. Esa noche, el sereno Juan Carlos Rosas dormía junto a una fosa del taller. Robledo se acercó a él por detrás de un coche. Tomó puntería y sostuvo su brazo derecho con la otra mano: Rosas no alcanzó a despertar.

Una semana más tarde, el 25 de noviembre, Robledo y Somoza entran en la concesionaria de automotores Puigmarti y Cía. de Santa Fe 999, en Martínez. Allí, Carlos Eduardo había ido tiempo atrás con su madre a comprar un coche. Lo pagó al contado y vio el lugar donde estaba empotrada la caja de caudales. Nunca lo olvidó. Ahora armados de sendos revólveres, los dos jóvenes entran al salón y sorprenden al sereno, Bienvenido Serapio Ferrini. Somoza lo golpea con su arma y lo llevan al primer piso. Allí Robledo le pega dos balazos. Más tarde, al ser reconstruidos los hechos, intentó atribuir este asesinato a su compañero, pero luego confesó su culpabilidad.

Este es el golpe más arduo de cuantos ha practicado Somoza. Están cinco horas en el lugar. Con un soplete, abren la caja y encuentran un millón de pesos. Escapan en un Chevy que luego abandonan. Había sido el primer éxito de Héctor Somoza. Era también el último

La caída de un canalla

Manuel Acevedo es un trabajador sacrificado. Tiene varias casas alquiladas que le dan una buena renta, de la que podría disfrutar a los 58 años. Pero él prefiere trabajar. Se emplea de sereno en la ferretería Masseiro Hnos., de Carupá. No pasa la Nochebuena ni la Navidad con su esposa, sus tres hijas y sus yernos, por cuidarle los intereses al patrón. Para eso le pagan, dice, y espera a jubilarse para dejar su sueldo de 53 mil pesos por mes. Lo iba a dejar mucho antes. La noche del 3 de febrero de 1972. Cuando Robledo y Somoza entran al negocio, Acevedo podría estar pensando en la renta de sus casas, edificadas a lo largo de casi una cuadra en la calle Castiglione, de Tigre. Le sorprendió recibir dos balazos, pero no alcanzó a pensar mucho. Robledo no lo dejó. Había llegado con Somoza en una moto, que estacionaron en el lugar. Ahora se dedican a trabajar en la caja fuerte. Un rato cada uno, quemándose las manos con el soplete.

Hasta que a Somoza se le ocurre hacer la broma. Justo cuando la caja iba a saltar. Héctor no comprende por qué su compañero le dispara. Muere enseguida. Robledo utiliza el soplete para quemarle la cara y las manos para que no queden huellas. Un error lo perderá: olvida quitar la cédula que Somoza guardaba en un bolsillo. Apurado, huye en la moto. Era su último escape. Ese día, el subcomisario Felipe Antonio D’Adamo lo detiene frente a su casa y le pone las esposas.

«El chacal»

Cinco días más tarde, el 8 de febrero, los diarios informan la detención de uno de los mayores criminales de la historia. En adelante, el caso de este hombre que asesinó a once personas y del que se sospecha haya aniquilado por lo menos a tres más, ocuparía dos páginas por día en Crónica y una página en La Razón. Los canales de televisión se lanzan a la caza de parientes y amigos. La revista Así agota varias ediciones.

Los redactores de la sección policial de Crónica exprimen su imaginación bautizando a Carlos Eduardo Robledo Puch: Bestia humana (el día 8); Fiera humana (al día siguiente), Muñeco maldito, El verdugo de los serenos, El Unisex, El gato rojo, El tuerca maldito (el 10), Carita de Angel, El Chacal (el 11). Ese día, el diario de Héctor Ricardo García sugiere que Robledo es homosexual, por lo que «sumaría a sus tareas criminales otra no menos deleznable», escribe el redactor.

Crónica improvisa, conjetura relaciones entre el acusado y la familia Ibáñez, se queja del silencio de los testigos, del mutismo del juez Sasson. Durante las primeras reconstrucciones, el público pide la muerte de Robledo, intenta lincharlo. Crónica sublima el hecho y titula: «El pueblo intentó linchar al monstruo». La Razón compite con su colega buscando reportajes, opiniones, otros impactos.

Se crea tal confusión que a cinco días de detenido Robledo, es difícil averiguar cuántos son, realmente, los crímenes que ha cometido.

Los médicos policiales revisan al acusado y existe la impresión de que su desequilibrio no le servirá para eludir la condena a cadena perpetua. Los especialistas esbozan explicaciones contradictorias. Ninguna de ellas sirve para determinar las causas que llevaron a un joven de 20 años a aniquilar por la espalda a quienes se cruzaban en su ansioso camino hacia el éxito.

No sirven porque Robledo Puch no es un objeto sobre el que los profesionales de la medicina puedan improvisar teorías tejidas a la distancia. El es un ser humano, y no es posible diagnosticar desde un consultorio la enfermedad de un hombre que espera sentencia en un calabozo.

Para elucubrar un psicodiagnóstico aceptable, es necesario convivir con el paciente. Practicar, por ejemplo, los test de Rorschach, de Murray, de Bender, de Phillipson o de Weiss. Eso lo ordenará seguramente el juez Víctor Sasson mientras algunos profesionales siguen desmenuzando las lacras de Robledo, de toda la sociedad. Este criminal ha pasado a ser un apetitoso elemento de consumo. ¿Cuál es la enfermedad de Robledo? ¿Cuál la de quienes lo rodean? ¿Qué sentido tendría aplicar la pena de muerte a un enfermo?

Nunca un caso criminal conmovió tanto a la sociedad argentina. Durante varios días toda actividad política, deportiva, artístíca, pasó a segundo plano ante una evidencia: en Buenos Aires, un muchacho puede por si solo quebrar todas las barreras de seguridad, matar y robar sin que la justicia lo alcance hasta que la tragedia haya abrazado a muchos.

La sociedad argentina no acepta la pena capital. Lo que parecería común en Estados Unidos, causa sorpresa y estupor aquí. La policía, que ha dedicado sus mayores esfuerzos a la detención de guerrilleros, a los que denomina «delincuentes políticos», da la impresión de ser vulnerable frente a quien ni siquiera es un profesional, sino un psicópata.

Muchos han querido cuestionar, a través de Robledo Puch, a toda una sociedad. Otros piensan que se trata de un caso aislado, de un hombre desesperado.

Sea como fuere, Robledo Puch desnuda la apetencia arribista de algunos jóvenes cuyos únicos valores son los símbolos del éxito: «Un joven de 20 años no puede vivir sin plata y sin coche», ha dicho el acusado. El tuvo lo que buscaba: dinero, autos, vértigo; para ello tuvo que matar una y otra vez, entrar en un torbellino que lo envolvió hasta devorarlo. Cuando mató al primer hombre, Robledo Puch ya se había aniquilado a sí mismo.

Osvaldo Soriano. Un maestro de periodistas. Un amigo.